Ziel des Nationalparks ist es, ein einzigartiges Naturspektakel zu schützen: Rund 1,3 Millionen Gnus und 300.000 Zebras wandern durch den Park. Sie folgen dem Regen.

Durch diese große Wanderung können sie die unterschiedlichen Landstriche der Serengeti zu ihrem Vorteil nutzen. Heute ist die Serengeti eines der größten Schutzgebiete der Welt für Wildtiere und wurde 1981 zum UNESCO-Weltnaturerbe ernannt.

Großwildjäger und Naturschützer

Bevor die ersten Kolonialisten Ende des 19. Jahrhunderts nach Tansania kamen, war die Serengeti ein Paradies für Wildtiere. Die einheimischen Massai lebten ausschließlich vom Fleisch, Blut und von der Milch ihrer Rinder und ließen die Wildtiere in Ruhe.

Dann kamen weiße Siedler und Großwildjäger. Chroniken berichten von Männern, die auf einer Safari 100 Löwen erschossen. Als Trophäen begnügten sie sich mit den abgehackten Schwänzen.

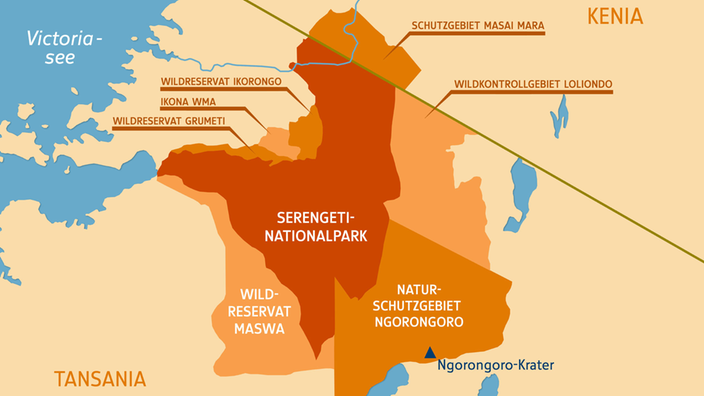

Um die Wildbestände zu sichern, wurde bereits 1929 ein Teil der Savannenlandschaft als Wildschutzgebiet ausgewiesen. 1951 gründeten dann die die Briten, die bis 1961 den heutigen Staat Tansania als Kolonialherren verwalteten, den Serengeti-Nationalpark. Neben dem ehemaligen Wildschutzgebiet umfasst er bis heute mit 14.763 Quadratkilometern den Großteil des Ökosystems Savanne.

Seine Größe soll vor allem die Wanderung der Gnus absichern. Der Grenzverlauf des Nationalparks wurde nur einmal verändert, sieben Jahre nach dessen Gründung. Die Massai brauchten Land zum Siedeln.

"Serengeti darf nicht sterben"

Auch der Zoodirektor, Wissenschaftler und Tierfilmer Bernhard Grzimek begann in diesem Zusammenhang, sich für die Serengeti zu engagieren.

Wie verläuft die Wanderroute der Gnus? Und wie viele Wildtiere gibt es überhaupt? Diese Fragen wollte Grzimek zusammen mit seinem Sohn Michael klären.

Ihre Forschungsarbeit dokumentierten sie in dem preisgekrönten Film "Serengeti darf nicht sterben". Für Michael Grzimek wurde die Serengeti sein Schicksal: Während der Dreharbeiten verunglückte er mit dem legendären Zebraflugzeug tödlich.

Für seinen Vater blieb die Rettung der Serengeti Mittelpunkt seines Lebens.

Die Grzimeks markieren ein Zebra

Zuerst das Tier, dann der Mensch

Mensch und Tier unter einen Hut zu bringen, das war bereits zu Grzimeks Zeiten eine schwierige Aufgabe und zuweilen eine Sisyphusarbeit.

"Man kann Menschen... nicht zwingen, Wilde zu bleiben oder sich nicht zu vermehren. Deswegen hat man jetzt überall eingesehen: Ein Nationalpark muss menschenleer sein, es gehören weder Europäer noch Afrikaner hinein." So schrieb Grzimek in seinem Buch "Serengeti darf nicht sterben".

"Fences and fines", übersetzt "Zäune und Strafen", so hieß die Vorgehensweise der Naturschützer in den 1950er-Jahren. Im Serengeti-Nationalpark wurden Einheimische rigoros umgesiedelt, zumeist an den Rand des Parks.

Menschen erkennen Grenzen an, aber Tiere? Zäune hielten die Gnus auf ihrer Wanderung jedenfalls nicht davon ab, den Nationalpark zu verlassen.

Sie trampelten sie mühelos nieder. Deshalb reifte die Idee, rund um den Nationalpark Wildschutzzonen zu errichten. Als Pufferzonen, in denen die Jagd verboten war, sollten sie den Tierbestand der Serengeti retten.

Schutzgebiete umgeben den Nationalpark

Nutze es oder verliere es

Die Einheimischen reagierten erbost. Erneut sollten ihre Rechte durch die Pufferzonen beschnitten werden. Als Trostpflaster errichtete ihnen der Staat Schulen und Krankenhäuser. Ein Luxus im bitterarmen Tansania, der – unbeabsichtigt von den Naturschützern – viele Menschen in diese Region lockte.

Inzwischen ist das enorme Bevölkerungswachstum an den Randgebieten des Serengeti-Nationalparks das Hauptproblem des Ökosystems. Viele Menschen brauchen viel Wasser, viel Holz, viel Ackerland und viel Fleisch zum Essen. Der Druck auf den Park ist enorm.

Die Strategie der Naturschützer: Wenn die Ortsansässigen vom Erhalt ihrer natürlichen Ressourcen profitieren, werden sie diese auch schützen. "Use it or lose it" – "Nutze es oder verliere es" – so heißt nun das Motto. Bislang gehörten das Land und die Einnahmen, die darauf erzielt wurden, dem Staat.

Indem Dörfer nun Grund und Boden als Besitz übernehmen, sollen sie Interesse daran entwickeln, es nachhaltig für Jagd- und Fototourismus zu nutzen. So hoffen die Naturschützer jedenfalls. "Wildlife Management Areas" werden solche Landstriche genannt. Was sie endgültig bewirken, wird sich erst in der Zukunft zeigen.

Überzeugungsarbeit bei Einheimischen

Mit der Kamera unterwegs

Tourismus ist in der Serengeti ein sehr gutes Geschäft. Etwa 300.000 Besucher verzeichnet der Nationalpark jedes Jahr. Ob Unterkunft auf dem einfachen Campingplatz oder im Luxushotel, ist eine Frage des Geldbeutels. Der sollte prinzipiell nicht zu klein sein, denn für jeden Tag wird eine stattliche Parkgebühr erhoben.

Dass jeder Cent dieses Geldes in Naturschutzprogrammen des Serengeti-Nationalparks oder anderer Parks eingesetzt wird, dafür sorgt die tansanische Naturschutzbehörde "Tanapa (Tanzania National Parks)".

Traumhafte Tierbegegnungen auf Safari

(Erstveröffentlichung 2007, letzte Aktualisierung 23.03.2020)

Quelle: WDR