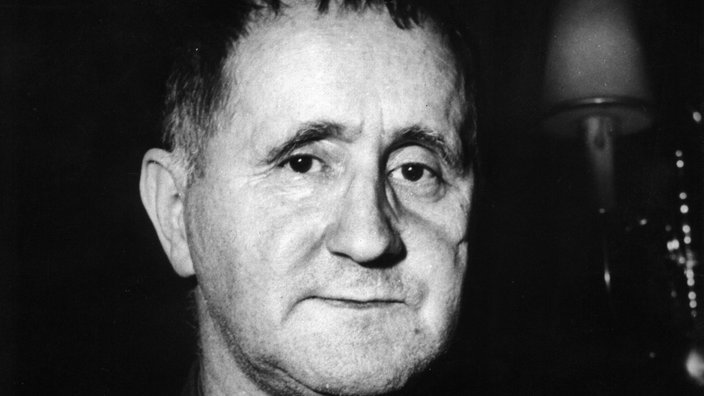

Bertolt Brecht

Episches Theater

Das epische Theater ist eine Form des Theaters, das in den 1920er-Jahren in Deutschland entstand und das Publikum unterhalten und zugleich zum Nachdenken anregen soll. Es wird vor allem mit dem deutschen Autor Bertolt Brecht in Verbindung gebracht.

Von Katharina James

Ein Denkprozess, der Spaß machen soll

Das epische Theater ist eine Form von Theater. Ihr Name ist etwas irreführend: Das Wort "episch" bezeichnet eigentlich etwas Großes, Außergewöhnliches – ein Epos ist etwa ein Buch, dessen Handlung sich über eine lange Zeitspanne erstreckt und das mit vielen wichtigen Momenten gefüllt ist.

Beim epischen Theater aber bezieht sich der Name nicht auf den Umfang des Werks, sondern vielmehr auf die Form, die es annimmt.

Als erste benutzten diesen Begriff die Theatermacher Erwin Piscator und Bertolt Brecht in den 1920er Jahren in Berlin. Ziel war es, die Zuschauer stärker dazu anzuregen, sich mit den herrschenden Verhältnissen auseinanderzusetzen.

Diese Inszenierung unterschied sich stark von den zu der Zeit üblichen Theateraufführungen: Damals sollten sich die Zuschauer meist in die Handlung einfühlen und so ihrem Alltag entkommen. Das epische Theater will genau das Gegenteil bewirken – aber dennoch unterhalten.

Bertolt Brecht beschäftigte sich ab den 1920ern mit dem Epischen Theater

Kennzeichen des epischen Theaters

Um das zu erreichen, setzt das epische Theater auf den so genannten Verfremdungseffekt: Die Handlung wird nicht durchgehend erzählt, sondern besteht aus einer losen Aneinanderreihung von Szenen. Oft gibt es Unterbrechungen, um das Publikum direkt anzusprechen oder Lieder zu singen.

Die Schauspielerinnen und Schauspieler sollen anders als im klassischen Theater nicht in ihren Rollen aufgehen, sondern deutlich machen, dass es sich um eine gestellte Szene handelt. Brecht bezeichnete diese Art des Schauspielens als "Gestus".

Auch das Bühnenbild und die Beleuchtung werden oft zur Verstärkung des Verfremdungseffekts eingesetzt.

Ein Bühnenbild des Stücks "Dreigroschenoper": Verfremdung der Wirklichkeit

Ein weiterer Trick des epischen Theaters ist die sogenannte Historisierung: Die Handlung der Stücke wird in die Vergangenheit verlegt, aber die Probleme, mit denen sich die Figuren auseinandersetzen, ähneln denen der Zuschauer. So kann das Publikum Parallelen zu dem Geschehen auf der Bühne und ihrer eigenen Lebenssituation ziehen.

Ein bekanntes Beispiel dafür ist das Stück "Mutter Courage und ihre Kinder": Es spielt im Dreißigjährigen Krieg, wurde aber während des Zweiten Weltkriegs verfasst.

Vorläufer und Nachfolger des epischen Theaters

Die Stilmittel haben die Macher des epischen Theaters allerdings nicht selbst erfunden: Die tragischen Theaterstücke (Dramen) im antiken Griechenland zum Beispiel entstanden Tausende Jahre zuvor und kannten bereits einen Chor, der die Ereignisse auf der Bühne kommentierte. Im chinesischen Theater wird Distanz zur Wirklichkeit hergestellt, indem die Darsteller maskenhaft geschminkt sind und ihre Bewegungen festen Regeln folgen.

Selbst in manchen Werken von William Shakespeare gibt es Elemente, die Brecht in seiner Theorie des epischen Theaters aufgreift. Das epische Theater kombiniert diese Stilmittel – und verbindet sie mit einem deutlichen politischen Zweck.

Viele Elemente und Ziele des epischen Theaters wurden um die Jahrtausendwende auch im Kino und Fernsehen übernommen: In Filmen wie "Fight Club" oder in Serien wie "House of Cards" kommt es zum Beispiel vor, dass ein Schauspieler direkt in die Kamera spricht, um sich an die Zuschauer zu wenden – mit dem Ziel, Zusatz-Infos oder Humor einzubringen.

(Erstveröffentlichung 2024. Letzte Aktualisierung 04.12.2024)

UNSERE QUELLEN

- Peter Marx: "Handbuch Drama. Theorie, Analyse, Geschichte". Verlag J.B. Metzler, 2012

- Theo Buck: "Geschichte der deutschen Literatur. Band 5 – von der Weimarer Republik bis 1945". Klett, 1985

- BR.de: "Das epische Theater – Glotzt nicht so romantisch!" Podcast von Stefanie Metzger, abgerufen am 15.11.2024

Quelle: WDR