Erste Meilensteine

Bereits in der Antike interessierte man sich für Fragen der Vererbung. Die damaligen Erklärungsversuche klingen heute aber etwas abenteuerlich: Etwa 500 vor Christus erklärte zum Beispiel der griechische Philosoph Anaxagoras, dass der Embryo im männlichen Spermium bereits vorgeformt sei. Und auch der griechische Philosoph und Forscher Aristoteles ging etwa 100 Jahre später davon aus, dass nur der Mann Erbanlagen besitzt.

Solche und ähnliche Vorstellungen hielten sich noch lange in die Neuzeit hinein. Es fehlte schlicht an geeigneten Instrumenten, um den Geheimnissen der Vererbung auf die Spur zu kommen.

Den Grundstein zur modernen Vererbungslehre legte der Augustinermönch Gregor Johann Mendel, der 1865 die so genannten Mendelschen Regeln formulierte. Sie erfassen die Prinzipien für die Vererbung körperlicher Merkmale für Organismen mit doppeltem Chromosomensatz. Mendel war übrigens kein "ungebildeter Außenseiter", wie oft berichtet wird: Er hatte in Wien ein naturwissenschaftliches Studium durchlaufen.

Mendel experimentierte mit Tausenden verschiedener Pflanzen. Er veröffentlichte aber nur seine Arbeit mit Erbsen, weil ihm hier ein Durchbruch gelang: Er erkannte Muster in der Vererbung, die sich wiederholten. Dafür untersuchte er die Erbsen auf zwei Merkmale: auf ihre Farbe (gelb oder grün) und Struktur (glatt oder runzelig).

Er nutzte sieben Erbsenlinien mit unterschiedlichen Merkmalen, die er miteinander kreuzte, und fasste die Ergebnisse in drei Grundregeln zusammen: den so genannten Mendelschen Gesetzen.

Mendel entdeckte mit Erbsenpflanzen die Gesetze der Vererbung

Im Prinzip sind diese heute noch gültig. Zunächst einmal gerieten sie jedoch in Vergessenheit, weil Mendel sie in komplexen, fast mathematischen Notizen erläuterte und die Forschungsgemeinschaft deshalb die Bedeutung für die Vererbung und die Entwicklung von Arten nicht erkannte.

1869 wurden dann in Fischspermien erstmals Nukleinsäuren entdeckt. Sie sind die Bausteine der Desoxyribonukleinsäure (DNS) – also der Substanz, die im Körper von Menschen, Tieren und Pflanzen die Erbinformation abspeichert. Oft wird auch die englische Abkürzung DNA verwendet (für "deoxyribonucleic acid").

Allerdings wurde damals der Zusammenhang von Nukleinsäuren und DNA noch nicht erkannt. 1888 entdeckte Wilhelm von Waldeyer die Chromosomen in menschlichen Zellen.

Menschliche Chromosomen unter dem Elektronenmikroskop

Carl Correns in Berlin, Erich von Tschermak-Seysenegg in Wien und Hogo de Vries in Amsterdam wiesen 1900 erneut auf die Bedeutung der Mendelschen Gesetze hin. Diesmal jedoch bezogen sie sich nicht nur auf Erbsen, sondern auf die Vererbung allgemein – insbesondere beim Menschen.

1904 wies der deutsche Biologe Theodor Boveri nach, dass die Chromosomen Träger der Erbinformation sind.

Die Begriffe "Genetik" und "Gene"

Der Begriff "Genetik" stammt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie "Wissenschaft von der Erzeugung". Er wurde erstmals 1906 von William Bateson vorgeschlagen, um den neu entstandenen Forschungsbereich zu beschreiben. 1909 führte der dänische Botaniker Wilhelm Johannsen als erster den Begriff "Gen" ein.

Johannsen meinte damit eine "vererbbare Eigenschaft", also die Weitergabe von Eigenschaften über Generationen hinweg. Der Begriff war zu diesem Zeitpunkt noch sehr schwammig: Man ging davon aus, dass Gene in Zellen vorkommen und für gewisse Eigenschaften verantwortlich sind.

Mittlerweile weiß man, dass Gene ein Teil der DNA sind. Sie enthalten Informationen für die Produktion von Proteinen.

Erbkrankheiten

Einen weiteren großen Meilenstein in der Geschichte der Genetik legte 1909 Archibald Garrod. Ihm fiel bei seiner Tätigkeit als Arzt auf, dass es Krankheiten mit Familiengeschichte gibt, zum Beispiel die Rot-Grün-Sehschwäche. Dieses Merkmal konnte damals zum Beispiel bei Vater und Sohn zugleich festgestellt werden.

Garrod fiel auch auf, dass Stoffwechselstörungen der Großeltern in der Enkelgeneration wieder auftauchen. Garrod stellte zudem fest, dass sich nicht die Krankheit selbst vererbt, sondern nur die dazugehörige Anlage.

Er machte diese Entdeckung in Zusammenhang mit der Anfälligkeit für Infektionskrankheiten. Letztendlich spiegelten sich in seinen Beobachtungen und Schlussfolgerungen die Mendelschen Regeln wider.

Bereits 1903 stellte dann der US-Biologe Walter S. Sutton die Theorie auf, dass paarweise auftretende Chromosomen Träger des Erbmaterials sind. Dieser Ansatz wurde ab 1907 von Thomas Morgan an der Taufliegenart "Drosophila melanogaster" weiter erforschtverfolgt und ausgebaut.

Im Laufe vieler Jahre gelang es Morgan tatsächlich, Gene als Träger der geschlechtsgebundenen Erbanlagen an bestimmten Stellen der Taufliegen-Chromosomen zu lokalisieren. Für seine Forschungen erhielt Thomas Morgan 1933 den Nobelpreis für Medizin und gilt seitdem als einer der Väter der Genforschung.

Die Doppelhelix

Schließlich veröffentlichten Francis Crick und James Watson 1953 das Modell der DNA-Doppelhelix: Demnach ist die Erbsubstanz DNA dreidimensional und spiralförmig. Zwischen den zwei Strängen, die sich umeinander winden, liegen die vier Bausteine Adenin, Thymin, Guanin, Cytosin (Nukleinbasen).

Diese Bausteine sind die Streben zwischen den Strängen – wie bei einer Strickleiter. Jede Strebe besteht aus einem Baustein-Paar: Adenin mit Thymin und Guanin mit Cytosin.

Ein Stück DNA-Strang

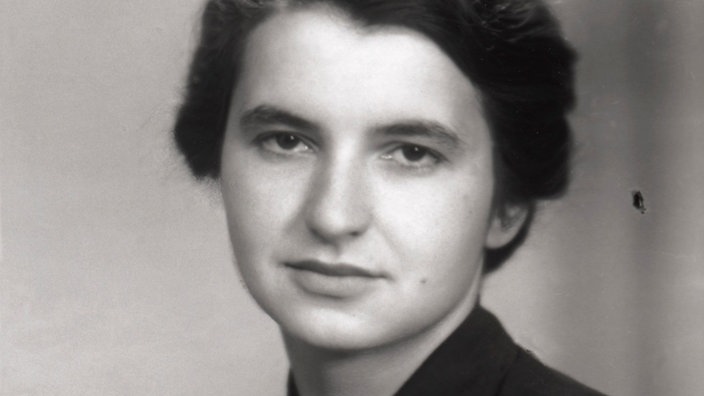

Das Modell beruht unter anderem auf den Forschungen der physikalischen Chemikerin Rosalind Franklin und ihrem Doktoranden Raymond Gosling. Sie beschäftigten sich ebenfalls mit der Struktur der Doppelhelix und nutzten dazu die Methode der Röntgenstrukturanalyse.

Mit dieser Methode machten sie Aufnahmen von DNA-Proben – unter anderem die berühmte Aufnahme "Fotografie 51", auf der man die Struktur der DNA sehen kann. Franklins Kollege Maurice Wilkins gab die Aufnahme und dazugehörige Forschungsnotizen ohne Franklins Wissen an Crick und Watson weiter.

Auch die Erkenntnis, dass sich die Basen immer paarweise zusammensetzen, hatten Crick und Watson von einem anderen Forscher übernommen: Der Chemiker Erwin Chargaff stellte bereits ab 1952 die so genannten Chargaff-Regeln auf, die unter anderem die Paar-Struktur der DNA-Basen beschreiben.

Die Entdeckung der DNA-Struktur war also keine Einzelleistung von Crick und Watson. Sie setzte sich zusammen aus den Erkenntnissen vieler Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen.

Die Forscherin Rosalind Franklin erkannte als eine der ersten die DNA-Struktur

Den Medizin-Nobelpreis von 1962 erhielten dennoch nur Watson, Crick und Wilkins. Franklin war zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben und wurde, so wie die anderen beteiligten Wissenschaftler, nicht einmal erwähnt.

Die Suche nach Genen

Dem US-Biochemiker Jonathan Roger Beckwith gelang 1969 als Erstem die Isolierung eines einzelnen Gens, und zwar aus dem Erbgut von Colibakterien (Escherichia coli). 1982 kam das erste gentechnisch hergestellte Medikament in den USA auf den Markt: menschliches Insulin. Es wird von Bakterienzellen produziert, die das menschliche Insulin-Gen enthalten.

Der "genetische Fingerabdruck" wurde 1984 von Alec Jeffreys entwickelt. Bald darauf folgten die ersten gentechnisch veränderten Tiere, so wurde 1987 die "Harvard-Krebs-Maus" als erstes Tier patentiert.

1990 startete das "Human Genome Project" (HUGO). Das ehrgeizige Ziel: Forscherteams auf der ganzen Welt wollten bis zum Jahr 2003 das gesamte menschliche Erbgut entschlüsselt haben. 1995 wurde das Erbgut des Bakteriums Haemophilus influenzae als erster Mikroorganismus komplett entziffert. Das erste genetisch entschlüsselte Tier war 1998 ein Fadenwurm.

Im Jahre 2000 folgte die Fruchtfliege, 2002 das Genom der Maus. 2003 wurde auch das "Human Genome Project" abgeschlossen: Das menschliche Erbgut war entschlüsselt.

(Erstveröffentlichung 2010. Letzte Aktualisierung 11.03.2025)

Quelle: SWR / WDR